五感を呼び覚ましてくれたサハラ砂漠。

本当に大事なものを選び取るときは、直感を信じて

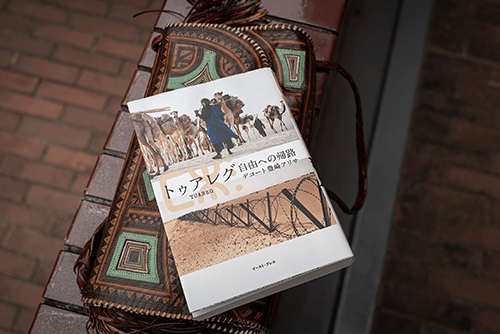

母は日本人、父はフランス人。幼少期から冒険家の父親と世界の辺境地を旅してきたでコート豊崎アリサさん。27歳のとき、サハラ砂漠と運命的な出会いをし、男性しかいない塩キャラバンに同行し、トゥアレグ族という遊牧民と出会った彼女は、本物の自由を求めて砂漠を歩き始めました。旅の良書に与えられる斎藤茂太賞を受賞した彼女の著書『トゥアレグ 自由への帰路』(イーストプレス刊)について、また自分が本当にやりたいことに出会うという幸せについて、語っていただきました。

《1》冒険家の父に連れられ、7歳で初めてアフリカへ。

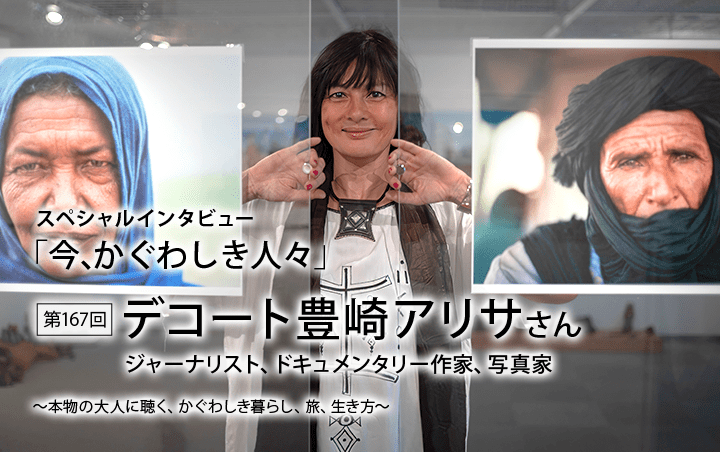

東京・南青山にあるギャラリー5610。6月初旬、写真展「トゥアレグ 自由への帰路展」の開催中に、デコート豊崎アリサさんを訪ねました。

写真展では、彼女がサハラ砂漠で撮影した塩キャラバンやトゥアレグ族の写真とともに、終点の地、アルジェリアのジャネットで遭遇した男子禁制の結婚式やフェスの映像なども観る事ができました。

また写真パネルの下には、彼女が実際に砂漠で愛用していた品々が置かれ、彼の地の砂の香りを想像させてくれました。

ニジェール、マリ、アルジェリアを行き来する遊牧民族とともに、インターネットもなく、ソーラーパネルを抱えてラクダと共に1日16時間は歩くという砂漠横断の旅。

1998年から2010年まで、トゥアレグ族と旅した彼女は、やがてジャーナリストとして、その後の彼らの様子も追うようになっていきます。

なぜサハラ砂漠だったのか。

それはまず、彼女の生い立ちに由来していたようです。

「私の父はフランス人で、世界のすべての国に足を踏み入れることが人生の目標でした。23歳の時にシベリア鉄道で日本人の豊崎令子と出会い、結婚します。それが私の母です。

私はパリで生まれ育っていましたが、父が1982年に骨董品屋になりたいと銀行を辞めて台北へ移住し、母と私と兄は、日本に移り住んだのです。学校の友達や優しかった父方の祖父母と別れるのはつらかった。でも、辛いときは、父と過ごしたアフリカの旅のことを思い出していました」

1970年代。アリサさんのお父様の旅は、家畜と人間が積み重なったトラックでアフリカの国境を越え、白人のいない村落でテントを張るような旅。

「始めてアフリカに行ったのは7歳でした。喉はカラカラ、お腹はぺこぺこ、汗でびしょびしょ。そんな小学生の兄と私に、父は『最高のホテルに連れて行くからもうちょっと我慢して』と言いました。さて、その最高のホテルは、真っ暗な街の中で、電気のないゴキブリだらけの部屋。シャワーはバケツ。新聞で蚊を叩き潰しながら眠るという」

それでも、アリサさんはそういう旅をするごとに、かけがえのないインスピレーションを積み重ねていったのです。

「私はすべて憶えていますよ。感動は全身で受け止めて、全部私に入っている。よく日本の人が『10歳からじゃないと海外旅行はもったいない』なんて言いますけど、3歳でも4歳でも連れて行くべきだと私は思います。地名や名物を憶えているのではなく、子どもそれ以上のものを感覚として受け止めているものだからです」。

https://frag-lab.com/special_interview/167_01.html

《2》ナツメヤシの木の下で見た砂漠の光景に運命を感じて

日本に移り住んだアリサさんは、半分は日本人ながらも、初めての日本を体験します。

「母方の祖母の家は木造で、大きなゴキブリがいて湿気たっぷりの庭はジャングルのようだと思いました。軽井沢の自然の中でいとこと遊ぶのは楽しかった。煎茶の香りとカビの匂い、蚊取り線香が混ざり合った日本の蒸し暑い夏はアフリカみたいだなと」

彼女の心のなかには、潜在的にもうアフリカがしっかりと刻まれていたようです。

しかし、10代から20代へと成長するなかで、アリサさんは「自分は何者なのか。本当にしたいことは何か」と、悩むようになりました。

「まず日本語がほとんどわからないということが、大きな壁でした。フランスやアフリカでは『シノワ(中国人)』と見なされてもまったく気にしなかったけれど、日本の私は『外人』と見なされる。日本語を話せるようになって少しずつ変わっていきましたが、大学で日本語を学ぶことは拒み、日本を探検してみようと思いました」

アリサさんは六本木にある大きなナイトクラブで外国人ホステスに混じって働いたり、モデルの仕事を受けたりしていました。

「日本語の勉強にはなりました。その後、フランス語のスキルを買われて普通の会社にも就職してみました。でも満員電車、社内の人間関係、接待、不明な残業が多く、お茶をサービスしているだけ。私はどんどん息苦しくなっていきました。何がしたいのか、本当にわからなかったんです」

27歳。アイデンティティのありかを模索する彼女に、父親から旅行へ誘われました。

「久しぶりのアフリカでした。最初は父がフランス人の友達にモロッコの砂漠ツアーに誘われ、行くと言ってしまった、と困っていたんです。団体行動や観光が嫌いな父がなぜと思いました。モロッコはパパらしくない、と私は言いました。ただ個人でサハラ砂漠へ行くにはコストがかかりすぎるし、道がわからないから、ガイドやコック、車が必要です。

最初はつまらなかった。ところが私にだけ、思いがけない事が起きました」

それは旅の4日目。砂漠の中、目的のオアシスに辿り着いた時、彼女を待っていたのは音楽だったのでした。

「オアシスで、10人ぐらいのミュージシャンが太鼓を叩き、歌いながら歓迎してくれたんです。彼らはベドウィンの人たちで、スーフィーという古代イスラムの音楽をやっている人たちでした。いわゆるトランスミュージックなんです。私は東京での生活に疲れ切っていたので、自由にセッションを始めた彼らの音にすっかり癒されました。彼らと夜中まで砂漠にいて、皆が寝てしまっても、一人で砂漠を歩きました」

アリサさんはそこで、運命を知る瞬間に出会いました。

「小さい砂丘にゆっくり向かい、登っていって、一本のナツメヤシの木の下に座って。ぼんやりして、もう一度立ち上がり、天を仰ぎました。すると満天の星が地平線まで広がり、月明かりはヤシの実に反射して、砂丘は白い海原のように見えました。次の瞬間、ここしかない、と思ったんです。東京に戻っても、運命があれば、サハラ砂漠にきっと戻って来れる。私の直感は間違いない、と思いました」。

《3》東京の住居を引き払い、サハラ砂漠へ

バックパッカーで行くのではなく、もっとサハラ砂漠に居たい。そう強く願った彼女のもとに、3ヶ月後、最初に訪れたのはパリダカールラリーの通訳の仕事。

「出発の時、在留カードの期限が切れていて、それを特別受理してもらうのに2日かかったという事件もありました。でもその仕事を遂行できて東京に戻ってきたときは、もう私の居場所はサハラ砂漠になっていました。そして観光ツアーではなく、遊牧民と砂漠を旅したい、と思うようになっていました」

彼女の母親の令子さんも、情熱の人。

「『砂漠でもなんでも、とにかく、好きな事が見つかったんなら、そこへ行きなさい』と母は応援してくれました。そしてJICAの砂漠化防止計画の通訳募集を見つけてきたんです。外務省の試験なんか無理だよ、日本語のレベルが低いし、と私は言いましたが、ファックスで履歴書を送ってしまいました。履歴書用の写真がなく、モデル時代の写真を貼ってありました(笑)」

結果は不合格。しかし、なんと合格した人が現地のニジェールで病気になり「今すぐ来てください」という電話が。アリサさんは、すぐにアフリカへ向かいました。

「JICAの仕事をしながら、ニジェールで塩キャラバンの話を聴き、どうしても合流したいと思うようになりました。あるトゥアレグと出会い、ラクダを3頭買って、同じルートを歩けば出会えるかも、というような無謀な計画です。でも1週間経っても出会えない。

タマシュク語を覚え、ただただ彼らに出会えることを念じた。東京のアパートは引き払ってきたし、彼氏もいない、仕事もない。それしかなかったから」

塩キャラバンは忽然と現れました。そこからの旅の様子は、ぜひ『トゥアレグ 自由への帰路』で。

《4》すべては運命のタイミング

33歳のとき、彼女は再び、今度はドキュメンタリー映画を撮るために塩キャラバンに同行しました。

「記録したかった。人生で初めてこれが仕事になるかもしれない、と。でも企画書をもって日本やフランスのテレビ局に行ったけれど、全然通らなかった。でも、後から思えば、自分のプロダクションで行ってよかったんです。メディアのチームだと車になるし、それはキャラバンの邪魔になる。完全なやらせでなくても、やらせ的なことも出てくるでしょう。編集が大変でした。いろいろ、映画館で上映できるような作品にするのに10年かかりました」

その後、彼女は2011年の東北大震災では現地に赴き、ジャーナリストという肩書きをもつようになりました。

「40歳でやっと仕事ができるようになったということですよね。これがやりたい、私にはこれしかできないという。でもね、そういう人、いっぱいいるんじゃないかな。やりたいことがわからない、という人たち。私はその人たちのことを考えながら、この本を書いたんです」

やりたい事がわからない人へ、彼女はこんなアドバイスを。

「やりたいことは、思いがけないところにあるかもしれない。だから、ここがダメだと思ったら、場所を変える。旅も大事ですよ。海外でもいいじゃないですか。私は縁を信じたんです。自分の直感を信じた。なぜなら、それまで他の人が『こうしなさい』ということができなかったから。自分の直感を信じる。すべては運命のタイミングですから」

最後に、彼女にトゥアレグのお香を見せてもらいました。

「燃やすと違う香りがします。砂漠は乾燥しているから、このお香に火をつけて、その煙を跨ぐようにして女性たちは体に香りを染み込ませます。何と何を調香するのか、それはその人だけの秘密。香が、その人のアイデンティティーを表しているんですね」

砂のような粉末のなかに、クミンの実のようなものも見受けられます。

今、東京の地でその香りをかぐ彼女も、彼女のなかの一面。しかし、やはり心は今もサハラ砂漠から離れた事がありません。

「今のサハラ砂漠は、軍事エスコートがないと入れません。お金がかかるから、報道カメラマンと一緒に取材で入るしかない。テロ、ウラン汚染。いろんな問題があって、もうこの本にあるようにラクダに乗ってのんびりするとかできないんです」

『トゥアレグ 自由への帰路』は、来年5月にはフランス語バージョンが発刊されるそうです。本物の自由を求める彼女の想いが、これから世界の人々の心に届いていくことを祈らずにいられません。

https://frag-lab.com/special_interview/167_01.html

取材・文 森 綾

フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。

近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。

エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。

http://moriaya.jp

https://www.facebook.com/aya.mori1

撮影 萩庭桂太

1966年東京都生まれ。

広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。

写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。

公式ホームページ

https://keitahaginiwa.com